めっきとは……製品の表面に金属の薄い皮膜をつけること

【さびを防ぐ】

図1の左は脱脂後にクロムめっき、右は脱脂のみをしたSPCC板(低炭素鋼)で、加工から約8か月が経過しています。鉄板はめっきしないとみるみる錆びてしまいます。鉄製品には、めっき以外にも塗装や化成処理などといった、錆止めや審美性、長持ち性などを目的に表面処理がされているはずです。

図1 クロムめっきの有無による錆びやすさの違い

【希少な資源を守る】

オリンピックの金メダルもめっきでできています。実は主な素材は銀で、これに6g以上の金めっきが施されています。

メダル1枚を500gとすると、純金のメダルは材料だけで約700万円もかかってしまいます。一方で実際の金メダルは、銀約75000円、金約85000円、計約16万円となります。(金1gは14000円、銀1gは150円として計算、2024年)

【耐久性・耐摩耗性を持たせる】

一般的には硬いほどすり減りにくいと言われています。母材が軟らかくても、硬いめっきをすれば、擦れやキズに強くなります。また、型離れや滑り性の向上を目的にめっきを行うことも多いです。

工場では部品交換やメンテナンス等でラインが止まると、そのたびに大きな損失が出てしまいます。めっきで機械部品が長持ちすれば、ライン停止の回数が減ります。また、傷んだめっきは剥がして再加工できるため、部品を一から作り直す必要がなく、コスト削減や納期短縮につながります。

【電子機器の小型化】

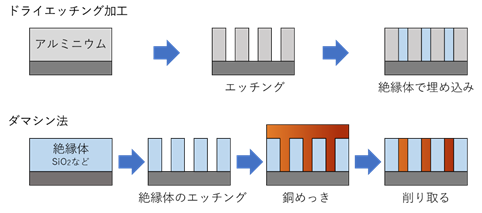

1997年以前は、半導体集積回路の配線材料にアルミニウムを用いるのが一般的でした。しかし現在では、低抵抗で発熱を抑えやすい銅が用いられ、より微細(=省スペース)な配線を作れるようになりました。

銅はアルミと違ってドライエッチングによる加工が難しいため、湿式めっきで配線が作られます。この他に、コネクタや電子部品の接合などにもめっきが用いられています。

図2 微細配線の作り方

めっきは数mの巨大な物から、数十nmの微細な加工にまで応用されます。